A recomendação desse filme chegou a mim de maneiras tão divergentes e as diversas imagens que foram formuladas foram conflituosas ao mínimo. Mas é mês de Halloween e confiando nas palavras de pessoas próximas dediquei meu tempo para o longa-metragem. Por que conflituosa? Foram feitos vários vídeos curtos comparando várias cenas do filme com outros títulos famosos de Terror de diferentes tipos (principalmente do Kubrick) e, assim transformando-o em uma colcha de retalhos que talvez fossem somente referências e inferências que mais nos fazem ficar perdidos buscando entender esses comparativos do que a história está verdadeiramente nos propondo. Já digo: não se resume somente nisso, havendo até mesmo caminhos de interpretação para várias dessas interpretações dialogando com as inspirações da diretora. A Substância

Vou optar por dividir essa crítica em três blocos: os diálogos intertextuais com outras obras ao longo do filme. A partir deste ponto é estabelecer a conexão com o discurso imbuído da trajetória de muitas atrizes em Hollywood e, posteriormente dialogar com a narrativa/estética propostas, gerando assim uma obra de verdadeira estreia de Coralie Fargeat no mínimo excepcional.

A Substância se trata da atriz Elizabeth Sparkle (Demi Moore) lidando com a crise do envelhecimento e aposentadoria forçada por não estar mais nos dias de glória da sua beleza e sexualidade. Seu tempo passou. Essa indústria que devora e consome até os últimos fios do seu corpo descarta aqueles que se tornam figuras não mais comercializáveis. Elizabeth ganhou até mesmo um Oscar em seus dias de glória. Hoje lhe restou um programa de dança e todo um estúdio completamente focado em sua imagem. É necessária uma nova atriz. Um novo rosto. Um novo corpo para ser explorado, sexualizado, vendido e comercializado. Em sua crise de identidade após a notificação de seu desligamento, uma solução lhe é apresentada repentinamente após um acidente de carro que sofre e o contato com uma figura jovem que lhe diz ser “apta” no hospital. Esse algo é denominado como A Substância, uma experimentação científica que gera uma espécie de clone jovem, um “câncer” que reproduz de seu próprio corpo e que compartilham sonhos e memórias. Regras devem ser seguidas nesse experimento. Trocas sem exceção de 7 em 7 dias entre Sue (Margaret Qualley) e Elizabeth. Manutenção de uma dose diária e necessária de fluídos espinhais para não desestabilização da figura de Sue que “nasce” do corpo de Elizabeth. Essa é a solução encontrada por Elizabeth Sparkle para combater esse abandono, essa perca da única coisa que lhe dá identidade: seu corpo e beleza.

E já de abertura nos deparamos com o paralelo de “O Retrato de Dorian Grey” (Oscar Wilde, 1890), de uma personagem que admira a própria imagem e sua identidade é construída por essas idealizações e realizações através do corpo. Mas, sem os poderes sobrenaturais de conservar sua jovialidade. Alguém que encara passado-presente-futuro constantemente, notando a decadência da carne, da pele, dos seios, dos lábios. Se transforma naquilo fora de forma, naquilo que não é mais útil aos olhos da Indústria. Há um quadro em sua sala de estar, existem quadros pelos corredores da empresa (dos diversos momentos históricos de Elizabeth em sua carreira). Sua identidade é afirmada através dessa “glorificação” que é produto. A diretora Coralie sabe ponderar uma construção de mundo através do diálogo dessas mil e uma diferentes referências (algumas óbvias outras nem tanto) dialogando com essa própria trajetória de muitas figuras nessa indústria cinematográfica desde sua fundação. Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, David Lynch, Dario Argento e, talvez sua principal referência: David Cronenberg. Cada um desses únicos em sua identidade criativa cinematográfica. Cada um com suas trajetórias e comentários sobre a indústria do entretenimento. Essa indústria que consome corpos e consome indivíduos. São produtos descartados à longo prazo, com muita sorte havendo relevância para papéis muito específicos após determinada idade. Por isso existe uma busca constante pela manutenção da jovialidade: cirurgias plásticas que muitas vezes geram aquela estética artificial, quase alienígena, de identidades que querem parar no tempo, quase visionando a imortalidade intocável dos vampiros, para jamais se tornarem ociosos e esquecidos pelo público e pelos estúdios.

Porém, aproveitando-se do apelo sensual que existe em “Mulholland Drive” (David Lynch, “Cidade dos Sonhos”, 2001), não existe a sensação onírica vigente e surrealista, esse âmbito misterioso, oculto, por trás das câmeras e cortinas. Em A Substância, predomina-se os horrores e sombras de “Lost Highway” (David Lynch, “A Estrada Perdida”, 1997), daquele que manipula através dos vídeos nossas expectativas, que manipula através da conspiração as individualidades para serem destroçadas em nome do entretenimento. Deve-se realçar as musas jovens. E David Cronenberg (que será referenciado ao clímax do filme em sua proposta estética do horror) já havia denunciado também essas malícias do vídeo que capturam sentidos, capturam corpos, capturam psiques. Não há escapatória para os interessados no entretenimento. Quanto mais audiência, mais público, mais dinheiro, mais consumo, mais lucro, mais felicidade. Consuma, absorva, assista, aprecie, sexualize… No fim, quem ganham são os acionistas. Quem no fim ganha é aqueles dotados do poder de manipular a imagem.

“Death to Videodrome! Long live the new flesh” (David Cronenberg, “Videodrome”, 1983).

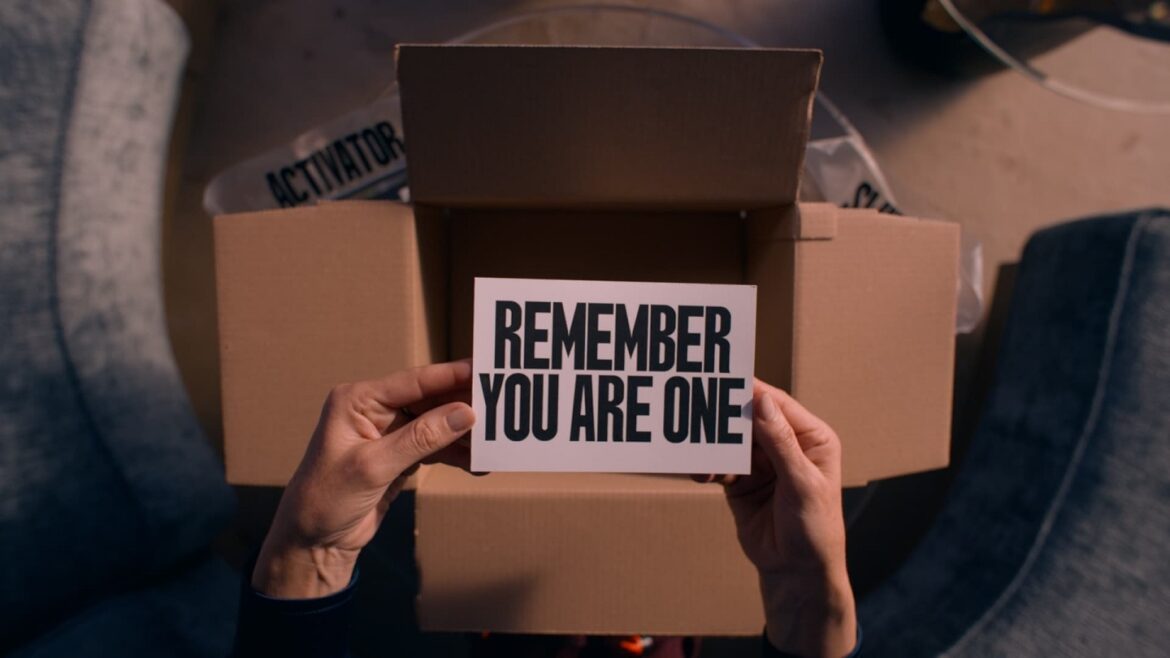

E esse é o conflito justamente incorporado pelas duas personagens que protagonizam o longa-metragem. Elizabeth como a figura descartável, envelhecida, onde não possui mais direito de exercer suas atividades, dotada somente do símbolo já puído e abandonado da estrela da fama nas calçadas de Hollywood. Sue almeja conquistar o mundo, ter ele em suas mãos graças a todos seus dotes perfeitamente encaixados. É mais do que válido elogiar a ousadia das atrizes (que mesmo que sejam dubles de corpo) e da própria diretora que utiliza de imagens extremamente sexualizadas e ângulos eróticos para contrastar com o corpo idoso, cheio das marcas do tempo, que não está mais em sua glória. É interessante que as figuras masculinas, no caso representados principalmente por Harvey (Dennis Quaid) são sempre velhas, são acionistas que dotados do dinheiro e longe da pobreza, vivem sempre na glória de objetificar e sexualizar os corpos das mulheres dessa indústria. Buscam a perfeição e delimitam também os estereótipos do que é considerado belo, eliminando e julgando qualquer imperfeição nos corpos femininos alheios. Sue abre as portas com sua beleza (que é temporária, que é limitada aos dotes do tempo) e Elizabeth utiliza da Substância para encarnar e alimentar essa outra figura que o tempo inteiro nós somos relembrados pelo homem que atende o telefone de que elas devem ser uma e respeitar o equilíbrio.

Sue em sua fúria por mais, por conquistar e dominar o mundo que fica diante de seus pés, desrespeita as trocas de sete em sete dias. Ela alonga os tempos e isso cobra da fisicalidade de Elizabeth que a cada ciclo desrespeitado mais velha e decrépita se torna. Uma figura que começa a beirar a monstruosidade e aí advém a maior influência estética de David Cronenberg: a manifestação do body horror que visa a deformidade, nojeira e repúdio. Há toda uma homenagem estética ao elemento trash do cinema de terror, com iluminações e cores exageradas (bem no estilo Dario Argento em Suspiria) e das maquiagens práticas com muito pouco abuso do elemento digital. Sue se alimenta da essência de Elizabeth que de pouco em pouco perde para o conflito do que ela anseia ser, afinal, as duas figuras que eram para estar unidas, estão divergindo, individualizando-se em um conflito interno e externo. Enquanto uma brilha nas gravações e no âmbito da conquista social, outra afunda de vez em suas inseguranças internas e externas, ressaltando a valorização do externo desse mundo.

O apogeu dessa paranoia, da loucura e insanidade presentes no conflito de Elizabeth é quando resolve ligar para um antigo colega de escola e ao mesmo tempo fã dos dias jovens de sua carreira, elogiando-a como a mulher mais linda até os dias de hoje. Em um ato de aceitação e, possível conciliação desse novo período, Elizabeth marca um encontro com esse colega… Mas quando se chega no horário de sua saída, o filme toma as proporções de repetições rápidas das idas e vindas da protagonista buscando estar cada vez mais bela e sensual. Desiste por completo. Não é bela. Não vale a pena vencer o conflito. Seu respaldo continua em Sue que na próxima troca a leva pela total e final decadência, desrespeitando até o limite de tempo as trocas entre consciência dos corpos.

Elizabeth que é devorada até o último respingo de humanidade, abraça por inteiro a monstruosidade que se tornou, visando acabar com o projeto da Substância, destruir Sue e se livrar dessa maldição que ela mesmo procurou visando solucionar sua vida na periferia do esquecimento e do etarismo. Não consegue dar os últimos passos, mas acaba visando reviver e dar consciência para Sue que quando desperta e vê o que Elizabeth pretendia, visa eliminar aquela que lhe deu a vida. É interessante que em momento algum existe uma conscientização das personagens de que o conflito entre ambas não é originado em sua rivalidade. Não há cooperação. É necessário eliminar o Monstro, tal qual em Frankstein, aquela que gerou a vida é transformada no que deve ser eliminado pelas mãos de sua criação. Sue vê na mídia seu reinado, seu principado que foi conquistado pelos dotes que lhe foram entregues ao nascer de Elizabeth. Aquilo que é deformado acaba sendo morto, em uma cena atroz e bem violenta (exaltando os aspectos de gore e body horror que se tornam cada vez mais presentes quanto mais próximo da conclusão do longa-metragem chegamos). A mãe é eliminada, Sue está teoricamente livre para reinar na gravação do programa de Ano Novo, seu objetivo para atingir o máximo de público e glória.

Mas, ela não depende do fluído espinhal de Elizabeth? E como em Frankstein que em seu momento de glória máxima, se percebe o monstro e a feiura lhe correndo o corpo de pedaço em pedaço. Caem os dentes, cai uma das orelhas, em um visual assustador e horrendo, no desespero de atingir essa perfeição, seu refúgio e solução são encontradas novamente na Substância. Existe um restante do que foi usado. O líquido amarelo é injetado e o filme atinge seu ápice.

Nasce o verdadeiro monstro. O monstro põe fim no conflito que individualizava ambas as personagens, que ao longo do filme não pensam mais que ambas são uma só, elas se tornam distantes, conflituosas, a ponto de uma levar a morte da outra. O monstro é a união dessas personas, uma união que ressalta tudo o que há de violento, deformado e escroto nessa indústria em relação aos corpos e personalidades das figuras femininas. Uma figura que relembra (mais uma vez outra referência que é presente em “O Homem Elefante”, 1980, de David Lynch) com o corpo inteiramente deformado e um rosto humano saltando-lhe pelas costas, uma deformidade amalgamada de peles, dentes, bocas, ossos e cabeças unidas em uma única forma horrorosa. Sua verdadeira essência que não possuía nada de glória, uma união de corpos destruidora que é corrompido aos longos dos anos pelos diversos filmes e identidades consumidas nessa indústria objetivificadora. Quando essa figura em frente ao espelho, tomando todos os cuidados para se preparar visualmente para a gravação, vai até o quadro antigo de Elizabeth e recorta seu rosto para colar na própria face, é uma noção de clímax que exalta essa corrupção física e mental que é promovida pela indústria cinematográfica, mas que não se dá exclusivamente nela. Quantas figuras femininas já não sofreram com essas deformidades (sejam internas ou externas) em nome do espetáculo que precisam promover em seus respectivos campos de trabalho? Quantas figuras masculinas não impuseram e impõem padrões estéticos em suas trabalhadoras femininas? Quantas macro e micro violências não se manifestam nessas objetificações dos corpos femininos ao longo da história?

E na apresentação final se depara com as duas realidades – o mundo onírico do monstro que entra nos corredores para a gravação com todos lhe recepcionando da forma mais epifânica possível, afinal para o monstro essa é a sua melhor versão, é a verdadeira e única forma de seu corpo – e simultaneamente a realidade concreta em que todos se deparam com a figura horrenda que se coloca em frente ao microfone para gravar. Iniciam-se os gritos, as transposições de rostos em rostos emitindo a palavra “Monstro” com a caricatura do julgamento da sociedade ao mesmo tempo o julgamento de Frankstein pela sociedade que não vê aquela figura como resultante dos contextos sociais presentes. É imposto o tribunal e o toque psicodélico da cena, jogando cores, luzes e neons enquanto figuras masculinas agarram o monstro, batem no mesmo, jorram palavras de violência contra aquela que apenas ambicionava a perfeição e a consumação de sua imagem para o mundo, sem entender o quanto é apenas produto. Se manifesta o baile de formatura de “Carrie, a Estranha” (1974), do autor Stephen King e sua cena icônica final na adaptação de 1976 que leva o mesmo título. O monstro implora pelo reconhecimento de sua identidade, que dessa vez mescla as figuras de Sue e Elizabeth, uma fusão ensandecida que quando sofre um ato de violência, há o apogeu também do gore e do body horror com níveis testemunhados bem raros no cinema norte-americano (me lembro em uma rápida busca de A Morte do Demônio) e que aparece sempre, principalmente, no cinema japonês. Não há nenhum momento de hesitação ou censura, o sangue é jorrado para todos os lados, no público, nos acionistas, nas dançarinas que acompanhavam e em nós mesmos espectadores que testemunhamos aquela história. Sangue para todos os lados, é existe um diálogo talvez quase que direto com a obra de “O Iluminado” (1980) de Stanley Kubrick, em seus paralelos visuais quase que diretos (ao longo do filme existem vários outros), mas, possivelmente daqui parte a mais inusitada e genial reflexão proposta pela respectiva cena que mescla Carrie, a Estranha com a insanidade testemunhada de Jack Nicholson.

O paralelo está em específico na experiência da personagem ficcional Carrie e a experiência real e abusiva sofrida pela atriz Shelley Duval, que interpreta Wendy em O Iluminado. Figuras que se tornam monstruosidades, uma pelo apelo sobrenatural, pela sua forma solitária e diferente, silenciosa, sofredora das violências do cotidiano escolar, na periferia dos pensamentos sexualizados, fora do padrão, fora da beleza exasperante e sedutora e Shelley pelo lado da experiência empírica nos bastidores das filmagens, em que também não está encaixada no que pode ser chamado de “padrão de beleza” sofrendo abusos constantes em nome de obter o máximo de sua atuação nas cenas desesperadoras de perseguição ao final do longa-metragem de Kubrick. O Monstro é uma junção de todas essas violências e deformações, que tantas vezes ficam escondidas nos recônditos mais sombrios da psique de muitas atrizes que (infelizmente) nunca param de surgir relatando casos, para dizer no mínimo, problemáticos em relação aos colegas homens nessa área de trabalho.

E aí que advém após toda essa longa trajetória textual a justificativa para elogiar as escolhas estéticas no design de cenário, nas cores e na montagem da narrativa de A Substância que também se soma na própria escolha de composição e das faixas da trilha sonora do longa-metragem em questão. Existe uma certa não-temporalidade estética, arquitetônica e sonora do mundo em que a história se passa, havendo sempre uma necessidade de nos deixar confusos e perdidos em relação à que tempo essa narrativa está se passando.

É a década de 1960? É 1980? É anos 2000? Ou seria 2020?

Existe uma confusão entre as próprias tecnologias, afinal, simultaneamente que Elizabeth possui um smartphone de última geração, ela detém em sua casa um telefone com fio vermelho dos modelos mais clássicos. O programa em que ela trabalhava e Sue agora disputa pelo estrelato também é um programa clássico de ginástica que passava nas televisões no apogeu da estética da década de 1960/1970. Por isso não falamos que ele seja “atemporal”, mas na verdade é “não-temporal” evitando estabelecer uma referência única, transitando assim entre esses diferentes períodos à ponto de dialogar com a própria estética e temas debatidos no cyberpunk, com a venda, alteração e modificação dos corpos, beirando aquela fronteira entre o que é verdadeiramente a identidade das personagens que acompanhamos se não simplesmente uma massa de produtos feitas para venda e espetáculo. A trilha sonora caminha pelas mesmas escolhas, havendo uma variabilidade que vai desde clássicos de jazz da década de 1940 para as músicas eletrônicas de pop dos dias contemporâneos utilizadas em muitos edits de tik tok. Afinal, A Substância não dialoga com um problema específico e nichado dos dias atuais, mas sim com a resultante dessa longa trajetória histórica que vê esses problemas, não se encontram soluções, mas somente alívios quando casos chegam na boca do público, gerando muito mais espetáculo e informações para sites de fofoca do que resoluções das problemáticas da sexualização dos corpos femininos.

É a periferia do pensamento para as mulheres que envelhecem. É a periferia do pensamento para os idosos. É a periferia do pensamento para as violências por trás das cortinas. É a periferia da solução. Não existe uma resolução. Existe quem sabe um comentário e uma conscientização. Mas até atingirmos esse ponto de elucidação, quantos outros monstros serão criados através de A Substância?

|

Filme: The Substance (A Substância) Elenco: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Direção: Coralie Fargeat Roteiro: Coralie Fargeat Produção: Estados Unidos Ano: 2024 Gênero: Terror, Suspense, Ficção Científica Sinopse: Elisabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada. Classificação: 18 anos Distribuidor: Mubi Streaming: Não disponível Nota: 9,5 |

2 thoughts on “CRÍTICA – A SUBSTÂNCIA”